サステナビリティ経営は対話から始まる

持続可能性=サステナビリティのある社会は、多様な個人と組織の協働により、実現 可能と考えられています。

どこまでも続く空のもと、自然からの恵みと人の営みが永く続いていくように、企業も持続可能な社会の担い手と しての役割を果たしていきたいものです。

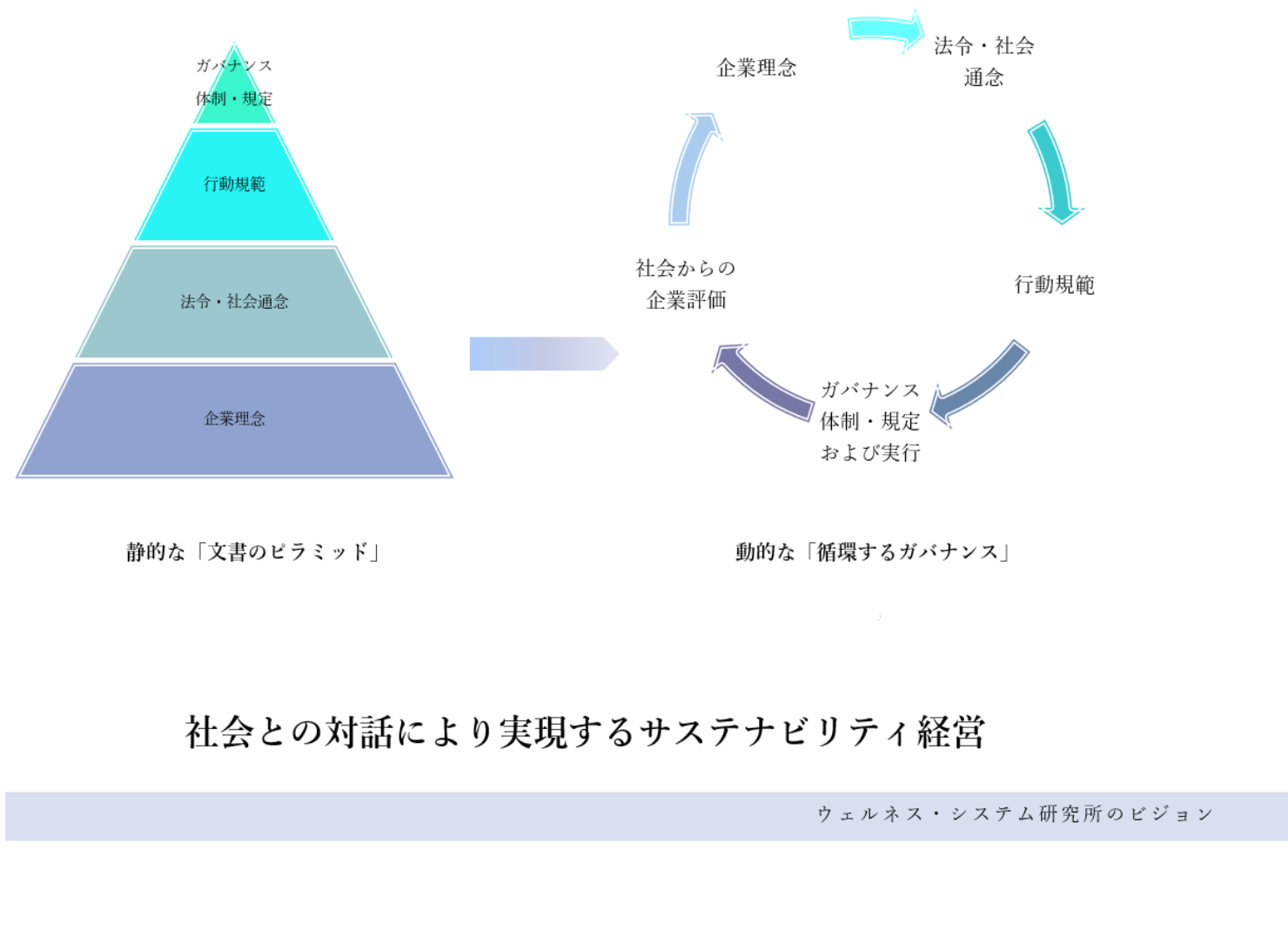

ウェルネス・システム研究所は「社会と対話する経営」をサステナビリティ経営の本質の一つと考え 企業経営をサポートしています。

お知らせ

2022年9月

NECネッツエスアイレポート2022 「社外取締役鼎談 (p.62~65)」

2022年8月

「JR九州グループ 統合報告書 2022」社外取締役座談会( p.60~63)

2022年6月

ローム株式会社 社外取締役に就任しました。

ROHM統合報告書2022「新任社外取締役メッセージ(p.63)」

2021年9月

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事に就任しました

2021年8月

「JR九州グループ 統合報告書2021」社外取締役 インタビュー (PDF p.35)

2021年7月

NPO法人日本ブラインドサッカー協会の理事に就任しました

2021年2月

一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)の理事に就任しました

2021年1月

NECネッツエスアイ ダイアログ

「働く人、社会、企業とwell-being」についてのコメント

2020年10月

「NECネッツエスアイ レポート2020」社外取締役 対談 (PDF p60~63)

2020年3月

日本オリンピック委員会 「活躍するスポーツ団体 女性役員インタビュー」に掲載されました

2020年1月

公務員関係情報誌 人事院月報令和2年1月号 に寄稿しました

「共生社会のコンプライアンスとダイバーシティ~健全な組織づくりの視点から~」

ご挨拶

10年ほど前から、働く人の心身をむしばみ、豊かな未来が描けない企業経営のあり方に問題意識をもつようになりました。

この問題意識に根差し、企業の実務者や研究者と対話を重ねるなかで、私たち一人ひとりの「ウェルネス(健康と幸せ)」を社会のシステムとして組み込む必要性に気づきました。

世界各国では持続可能性のある経営に向かって大きな変化が起きており、その変化はパンデミックの危機の訪れのなかで加速しています。

これまで企業のガバナンス領域を中心に、変化を後押しする活動に取り組んでまいりましたが、今後も多様な視点からの対話を通じ、あるべき変化を皆さまと共に探求していければ幸いです。

令和2年6月

ウェルネス・システム研究所

代表取締役 村松 邦子

村松邦子 プロフィール

グローバル企業での26年間の実務経験(経営管理、内部統制、人財組織開発)を経て、経営倫理実践研究センター研究員に就任。2010年、持続可能な社会の基盤づくりを志し、ウェルネス・システム研究所を設立。サステナビリティ経営に視点を置き、企業理念の浸透、企業倫理/コンプライアンス/CSR、ダイバーシティ&インクルージョンの統合的実践、ガバナンスの実効性向上を支援している。

筑波大学大学院修士課程修了。

【現任】

株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役

九州旅客鉄道株式会社 社外取締役

NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役

株式会社ヨコオ 社外取締役

ローム株式会社 社外取締役

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)理事

NPO法人日本ブラインドサッカー協会 理事

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事

【略歴】

1983年 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社/広報部部長、企業倫理室長、ダイバーシティ推進責任者など

(2009年退社)

2009年 一般社団法人経営倫理実践研究センター 主任研究員(2018年~上席研究員)

2010年 株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役

2014年 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)理事(2018~ 2020年 参与)

2016年 特定非営利活動法人GEWEL 代表理事 (2019年退任)

2016年 株式会社ヨコオ 社外取締役

2016年 株式会社シーボン 社外取締役(2019年退任)

2019年 NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役

2020年 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役

2021年 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)

2021年 NPO法人日本ブラインドサッカー協会 理事

2021年 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事

2022年 ローム株式会社 社外取締役

ウェルネス・システム研究所のロゴ

ロゴのリニューアルにあたり、会社のコンセプトをお聞きして真っ先に頭に浮かんだのが、この「回」でした。以前より「回」には能動的に前へ、上へと動いている良い印象を個人的に持っていたからかもしれません。

制作にあたり躍動感や循環している状態、そして周囲と影響し合いながら共に上昇していくイメージを大切に、さらにダイナミックでありながら軽快さも兼ね備えたスマートさも表現できたらと、試行錯誤を重ねました。

今回のロゴ制作は世界が大きく変化し、誰もが新しい日常を模索していく時期と重なりました。そして、新しい日常で求められることは、このロゴに込めたかったイメージそのものだと思っています。